“我与逸飞同龄,考进美专预科时,脖子上都还挂着红领巾。”这是陈逸飞同学陈之翔的回忆。今年正值陈逸飞八十周年诞辰与辞世20周年纪念,陈逸飞个人回顾展“时代逸飞”正在上海浦东美术馆对外展出,澎湃艺术约请陈之翔追忆他与陈逸飞交往的点滴。

2004年是我们母校上海美专建校45周年。那年,上海大学出版社出版了一本由我主笔的《世纪空间——上海市美术专科学校校史集》,据此,上海电视台纪实频道《看见》栏目,打算做一期以我们学校师生感情为题材的节目在教师节播放。逸飞是我们同学中的佼佼者,他与孟光老师的感情更是有口皆碑,理所当然是这期节目的“主角”之一。作为这期节目的策划联络人之一,经多次与逸飞联系,约定了采访录像的时间。

预科同学下乡体验生活在船上留影,中间穿风衣者为孟光老师

孟光老师在工地现场上课,右前为戴着红领巾的陈逸飞背影

2004年8月29日下午4时许,逸飞行色匆匆地赶到了拍摄现场——思南路77号孟光老师旧居。在现场,电视台的栏目编导李澜简单地谈了一下摄制要求,逸飞很快就进入了规定情境——从推开铁门,凝视孟老师家二楼的窗户,步入大门,再回到花园,一组镜头一气呵成。面对摄像机,逸飞有感而发,侃侃而谈:

我进上海美专的时候,那时候叫“预科”,我才十三岁呢,还戴着红领巾。记得我们最小的几个,大概三、四位同学,每天早晨就要去升国旗。

孟光老师家是我们孩提时候最喜欢来的地方。特别是在节日的时候,年初一一大早,这里就是同学聚会的地方。每次经过这个铁门时,就“咚咚”敲两下,叫声“孟老师”,然后孟老师就笑嘻嘻地在窗台说,“哎,进来”。我们就通过这个院子走上去。往往那个时候就已经是高朋满座了,但我总归是最早到的同学之一。老师在里面常常跟我们谈的是一些画呀,一些做人的道理呀。所以有时候说啊,老师对一个同学的影响和在成长道路上的教育,从某种意义上说,有时还胜过父母。对这一点,我真的是从心底里深深地怀念着自己的老师,孟光老师。

我想,没有上海美专,没有孟老师和其他老师的教育,绝对没有我的今天,没有我的画,也没有我所有做的事。所以我刚刚强调了一句,在一个人事业的成长道路上,老师是至关重要的,他决定了我人生的道路。所以从这一点上说,一辈子,一生一世,也是感谢老师的。

孟光致陈逸飞信函(手稿)

陈逸飞在思南路77号接受采访

为了拍摄逸飞在画室工作的场景,我们又驱车来到田子坊他的油画工作室。就在那里,留下了我与逸飞最后的合影。

2004年9月9日第20届教师节前夕,以上海美专师生情谊为主题的纪录片《感恩》在上海电视台播放,陈逸飞那段精彩独白在社会上及老同学的心中留下了深刻的印象。

一个多月后,也是一个下午,我与逸飞约定在田子坊他的陶瓷工作室里再次见面。与逸飞的谈话大约进行了近两个小时,当我问起一度停拍的电影《理发师》时,逸飞喜滋滋地告诉我,马上就要恢复拍摄了。后来,我们的谈话被一位拍卖公司的来客打断,逸飞抱歉地对我说:“他们是北京来的,我先跟他们谈。我们还有时间,下次再约吧。”

以后,逸飞投入了电影《理发师》的紧张拍摄中,自然没有时间再谈了。再以后,2005年4月,逸飞倒在了《理发师》的拍摄过程中,再也没能醒来。于是我们那次在陶瓷工作室的见面就成了永诀,“下次再约”成了逸飞永远不能兑现的承诺。

1962年夏欢送同学参军时的合影,右一为陈逸飞。

我与逸飞同龄,考进美专预科时,脖子上都还挂着红领巾,学校里专门为我们组建了一个少先队的“小队”,还交给我们一个光荣任务——每天负责在校园里升国旗。1962年夏天欢送队友陈可爱同学应征入伍时,留下了我们这批“红领巾”最后的一张合影。照片中逸飞憨态可掬的身影,很难与后来的艺术大师陈逸飞划等号,而这恰恰是逸飞青葱岁月的真实写照。

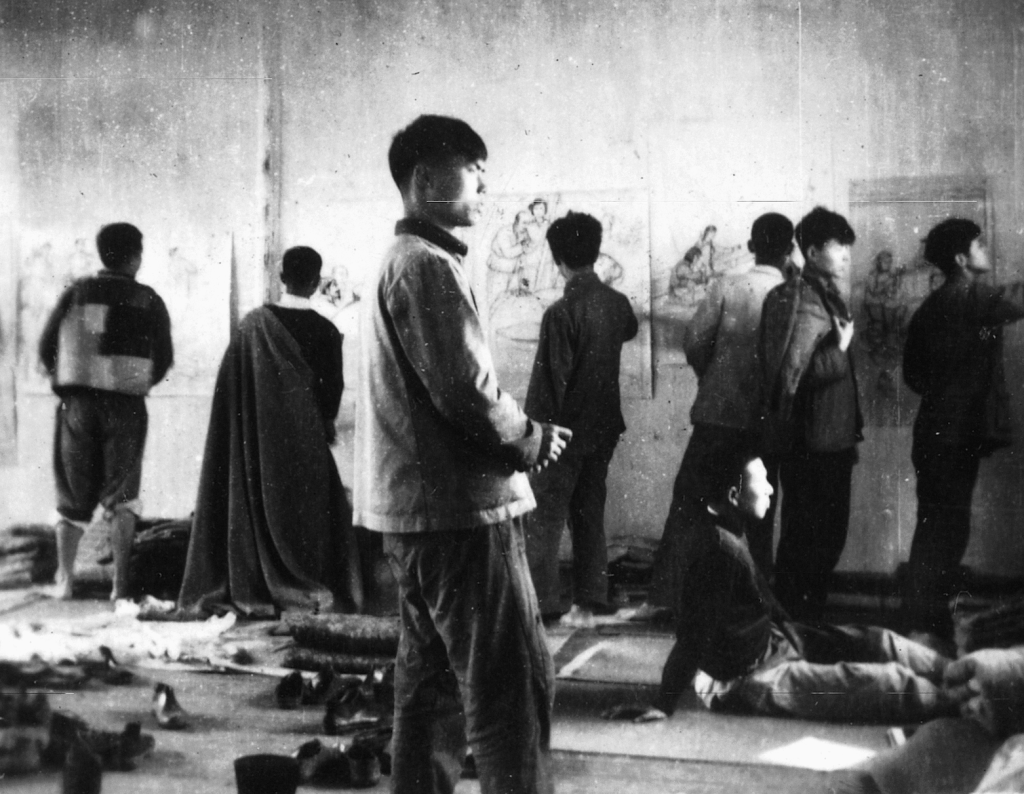

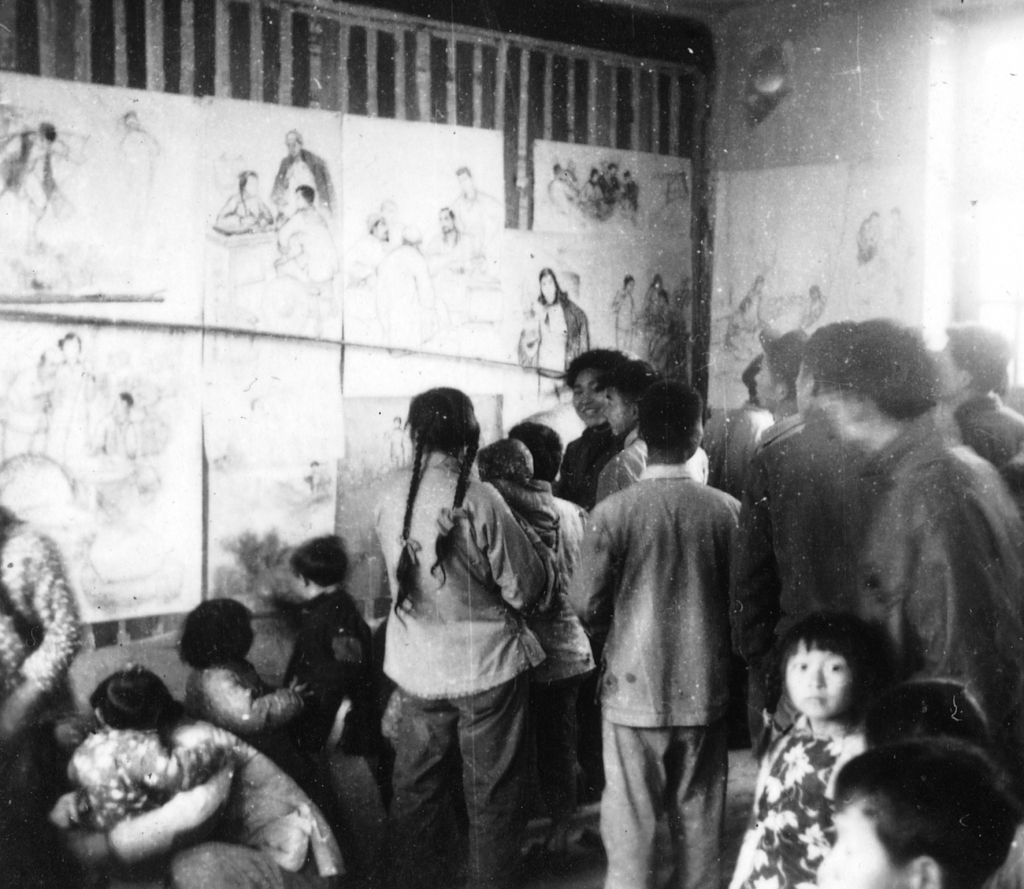

同学们在农村边劳动边创作

创作草图接受贫下中农检验

在那物质条件极度贫乏的艰苦年代,同学们每学期都打起背包下乡下厂体验生活,与工人、贫下中农“同吃、同住、同劳动”,老师们还在工厂农村现场教学、指导创作。同学们的创作草图一张张挂到墙上,听取工人和贫下中农的意见、接受检验。在上世纪六十年代,照相机还是稀罕之物,孟光先生的那架老式的方镜箱相机和极少数几位同学的DF相机,为我们留下了数量不多但弥足珍贵的时代记忆。

在舞蹈学校工地留影,前排右三为陈逸飞

如前所述,在老同学眼中,陈逸飞对老师特别是对孟光老师的尊重和感恩之情有口皆碑。逸飞对孟老师的尊重不光是在学生时代,更是在他成名之后。逸飞旅美之后,曾专门安排孟光先生去美国,到相关的艺术院校、博物馆等艺术机构访问交流,并计划设立以孟光先生名字命名的“奖学基金会”。我们从孟光先生生前写给陈逸飞的一封信中,就能体察到逸飞的作为给予病中的孟先生以多大的鼓舞和希望。

逸飞:我已于上月底出院回家。感谢你到医院来探望,听了你说的基金会设想,使我很感动,它给我的生活带来了新的活力和希望。

我确也曾理想筹建一奖学金基金会以鼓励帮助有才华而好学的学生,但由于几年来健康的原因,每想起它已成为不现实的奢望了。如今有你来筹建,理想又将成为现实,实在令人兴奋。听说你在校友会上也已谈过,看来你是下了决心。至于说以我名字命名,我谨以孟子的话“却之不恭,受之有愧“的心情,接受你的盛情。这确是件十分有意义的好事情。感激你对我这一片真诚、信赖、美好的情意,使我深感欣慰和幸福。

我们走在大路上——意气风发的预科生,右三为陈逸飞

预科毕业照,前排左一为陈逸飞

在老同学的眼中,逸飞对老师的尊重和情谊其实并不止于孟光老师,他对哈定老师的尊重也众所周知。

同学们与哈定老师合影中排右二陈逸飞,右三哈定

哈定老师在工地现场指导学生,中间戴红领巾的为陈逸飞

哈定先生是预科水彩画的启蒙老师。在特殊年代“哈定画室”遭到多次洗劫,全家被扫地出门受尽磨难。画室关闭,生活无着,哈先生本该拿画笔的手被迫拉起了“劳动车”。而陈逸飞却始终视哈先生为恩师,经常上门探望。2014年5月,由本人策展的《补白Ÿ添彩——哈定艺术成就回顾展》在中华艺术宫举行,展览中陈列了一幅《占领总统府》的水粉草图。

陈逸飞占领总统府水粉稿

据哈定先生女儿回忆,在上世纪70年代初,尽管当时哈先生的处境依然相当艰难,但陈逸飞在创作这幅作品时,仍带了自己的水粉稿来向老师讨教,其尊师重道之心溢于言表。

陈逸飞预科毕业创作《送公粮》

陈逸飞令老同学印象深刻的品性,还有他的“虚怀若谷,不愧下学”。

老同学们都知道,逸飞不管是早年在美专求学,还是在社会上已经小有名气时,他都有个口头禅“提提意见”。不管是谁,不管是同学、朋友,乃至学生,只要站在他的作品前,逸飞都会脱口而出——“提提意见唻!”

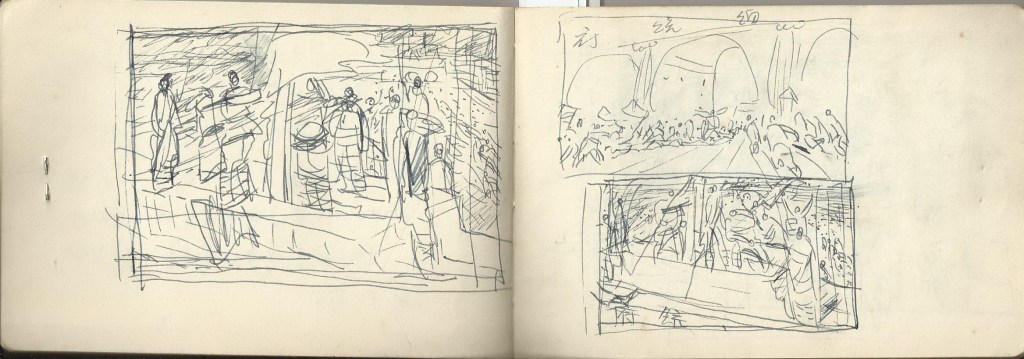

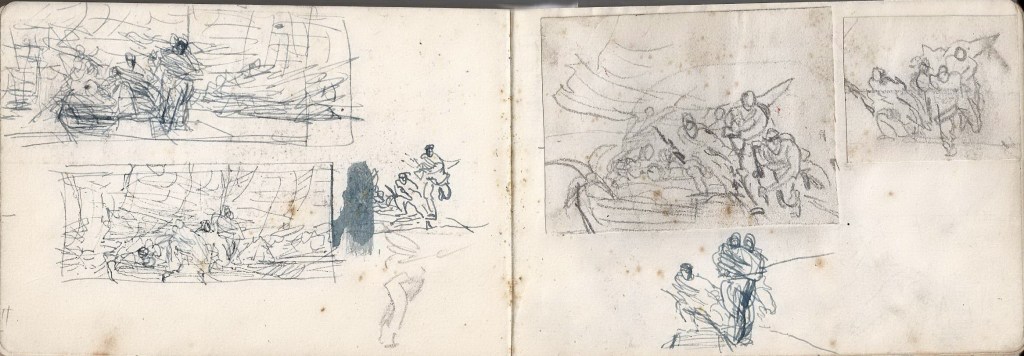

陈逸飞 攻打总统府草图

上世纪七十年代初,陈逸飞、魏景山受命创作大型历史画“蒋家王朝的覆灭”。从陈逸飞所画的创作草图中可以看到,他们数易其稿,从万船齐发、横渡长江,到解放军战士冲进总统府,最后定稿为在总统府门楼上升起胜利的红旗。记得有一天,我跟一位同在纺织系统从事图案设计的老同学,又一次来到油雕院逸飞的工作室,只见他正在一块巨幅画布上起稿,整体构图和人物造型已经基本到位。按说,逸飞当时在全国已经小有名气,但他看到我们这些“非专业人士”来访,依然要我们“提提意见”。面对逸飞的谦逊,我们也老实不客气提出了“意见”——“中间那个升旗的战士双脚似乎有点踩在石阶下面的感觉,是不是透视有点问题?”听了我们的意见,逸飞眯起眼睛对着画布仔细观察后,马上拿起画笔把那个人物双脚的部位向上提了一点,并问我们“这样是不是好一点?”

陈逸飞 横渡长江草图

原上海美术学校74届学生、毕业后留校任教的黄源熊校友,多年前在接受我采访时也曾讲述过这么一件事:

1977年后,学校的教学逐渐走上正轨。根据学校教学工作的需要,一批“文革”前上海美专毕业的校友陆续调来学校,充实教学第一线。这些校友的到来,为学校补充了新鲜血液,也在青年教师中兴起了一股学专业、学业务的热潮。那时天津路校舍传达室楼上的画室里每天热闹非凡,我们在里面画速写、画素描、画水墨、画水粉,似乎又一次过起了学生生活。

孟光先生为了加快提高我们的业务水平,还请来了他的几个得意门生陈逸飞、魏景山、夏葆元等校友与我们一起画画。那个时期确实画出了一批好画,那些画被翻拍成照片在青年美术爱好者中传播,在当年冷清的上海乃至中国画坛中掀起了一股被称为“素描运动”的热潮。

当年的陈逸飞虽然已经在中国画坛崭露头角成了“明星”,但是在画画时依然是那样的认真,还不时请其他人甚至学生对自己的画提意见。他还备了一本小速写本,在写生时对看不清楚的细节部分,常常凑到模特儿跟前去仔细观察,然后在小本子上记几笔,再回到座位上继续画。陈逸飞这种一丝不苟的绘画风格,使我受益匪浅。

两件小事,真实地显露了作为大画家的陈逸飞虚怀若谷、不愧下学的谦逊品格,令人感慨。

对于陈逸飞的创作,我曾问过他,为什么同样的题材你总能画得比别人更感染人?他说:“细节,细节的描绘是决定一幅画能否成功的关键!”所以,注重细节、一丝不苟是陈逸飞创作生涯获得成功的“不二法门”。

油画《罂粟花》

宋人宫扇《罂粟花》

在“海上旧梦”系列油画中,几乎每一幅作品的细节描写逸飞都进行了反复地推敲。油画《罂粟花》描绘的是一个纨扇仕女,逸飞觉得绘有罂粟花的团扇是整幅画中最抢眼的部位。为了准确地描绘这把团扇,他特地向在上海博物馆工作时曾临摹过宋人原作的老同学周根宝借来了“罂粟花”临本,然后用极细的画笔一笔一笔把它画到了自己的画面中。

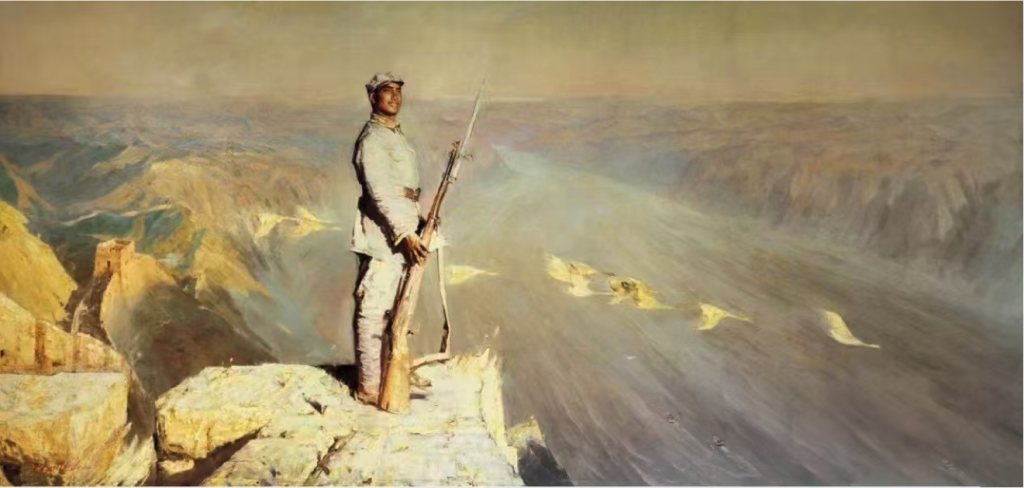

油画《黄河颂》

周根宝还在同学群里披露过陈逸飞在创作油画《黄河颂》时的一些细节:

七十年代初,当逸飞决定将“黄河颂”的视觉核心从群体载歌载舞转向个体战士的构思时,立即遭到质疑,认为单兵形象无法承载革命史诗的磅礴气势。但逸飞敏锐地捕捉到冼星海《黄河大合唱》“我站在高山之巅”的独特视角——这恰恰是艺术突破的切口。为追求武器细节的真实,逸飞知道我当时正在与上海警备区合作筹办《打倒新沙皇》展览,与警备区有关人员相熟,便委托我和老同学郭力一起去青浦赵巷的弹药库里借取真枪。当同行们满足于舞台道具的象征性时,逸飞坚持让画布上“三八大盖”枪管的每道金属反光都能折射出战火淬炼的痕迹。在完成所有的严谨刻画之后,逸飞在枪口插上一朵小红花。这个神来之笔打破了革命叙事的沉重框架,让冰冷的武器瞬间获得了温度,花瓣的柔美与钢枪的冷硬形成戏剧性的对话。这一生动的细节喻示了在艰辛的岁月中,英雄的中华儿女保家卫国的决心与信心。

2003年我开始撰写上海美专校史时,陈丹青还在中央美院高就,我从夏葆元那儿要到陈丹青的联系方式找他约稿。那时的陈丹青虽然已经盛名在外,但听到我要为上海美专修史便满口应允,不久即从邮箱发来了《向上海美专致敬》一文。在这篇文章里,也有一小段写到了陈逸飞创作油画《占领总统府》时的细节:

1976年他(陈逸飞)与魏景山雄心勃勃接手军事博物馆“解放南京”大订件,前后折腾一年多。为了琢磨红旗怎样飘,不知哪里借来庞大的鼓风机,通上电源,对准红旗使劲吹。钢盔枪械之类更是借来一大堆,与魏景山两人勾头耸肩爬在木架上,一五一十描质感。

油画《故乡的回忆——双桥》

陈逸飞因油画《故乡的回忆——双桥》而蜚声中外。这幅看上去似乎是即景写生的风景画,用逸飞的话来说“这是我一生中创作时间花费最多的一幅水乡油画。”为了创作这幅作品,逸飞数次去周庄,住进了只要五角钱一晚的小客栈,提着画箱和相机走街穿巷,踏遍了千孔百姿的古老石桥。一会儿上岸在古桥的石阶旁用双手大拇指和食指合成取景框反复审视、比较,一会儿又拿起速写本把石桥的细节用画笔记录下来。为了一幅风景画,像逸飞那样如此认真执着地去摆弄,可以说是“空前绝后”的了。

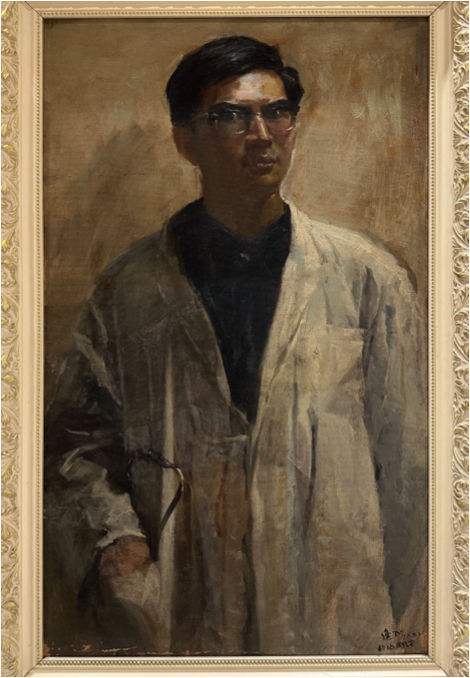

油画《医生》

前不久,画友应小杰从微信上发给我一幅据传是陈逸飞的油画作品,画面中是一位身穿白大褂的医生。询问我陈逸飞生前有没有做医生的朋友。当时我虽然不清楚这幅油画的画中人是谁,却勾起了我对一件往事的回忆。那是在1976年初,我母亲身患重病,急需一种缓解痰多气喘的药物“复方鲜竹沥液”,而当时社会动荡,市面上买不到这种药物。逸飞得知后,便自告奋勇对我说,我有个好朋友周小寒是市第一人民医院的医生,我帮你写张条子,看看能不能请他帮忙解决。于是我拿着逸飞为我写的信笺,到市一医院找到周小寒医生,为我母亲解决了燃眉之急。

实际上,受到逸飞帮助的绝不止我一个人,他那种真诚待人、乐于助人的品格,在老同学和朋友中可以说也是有口皆碑,在老同学的记忆中比比皆是。在陈丹青《向上海美专致敬》的文章中也有类似的回忆,他说:

(陈逸飞)天生忙碌会办事,那时他头绪多,帮这个买把小提琴,帮那个联络调回来,我后来赣南乡下混不开,也是逸飞几句话荐我找人帮帮忙而有后来流窜苏北一场戏,我到得江北,也只送袋花生米算是谢谢他。那时我能看到世界名画集,也是他特意领进单位图书馆陪我看。

性格决定命运,这是逸飞最爱说的一句话。尊师重道、认真执着和乐于助人是逸飞生命的底色。坚定执着的性格决定了逸飞在成功面前不会止步不前。求新、求变,敢于接受新的挑战,才是真正的陈逸飞。

2004年8月29日,作者与陈逸飞合影

尽管在逸飞生命的后期,他在“大美术、大视觉”的产业实践中花费了大量的精力,但是绘画才是他真正的“生命”。他曾几次对我说:“一旦自己离开了画画这个行业,或者有一天别人不称自己为‘画家’了,我就什么也没有了。”

在此,让我们以真诚的心怀念我们的老同学,怀念作为“画家”的陈逸飞!

(本文作者系上海电影艺术学院特聘教授,本文标题为编者所加,原题为《老同学眼中的陈逸飞》)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《纪念|脖子上挂着红领巾的陈逸飞》

京ICP备2025104030号-9

京ICP备2025104030号-9

还没有评论,来说两句吧...