1944年,张爱玲已经凭借多篇短篇小说和散文成为上海炙手可热的作家。在这一年的7月16日,上海《杂志》月刊社召集了张爱玲、苏青、关露等作家,举办了一场女作家聚会谈,在谈及最喜欢的外国女作家时,张爱玲提到,“外国女作家中我比较喜欢Sella Benson”。在《杂志》后来发表的月刊里,张爱玲的这句话被记录了下来,Sella Benson——这个在当时甚至没有中译名的作家,几乎没人知道。

张爱玲研究者黄心村在新作《成为张爱玲》里,着重谈到了这件轶事和Sella Benson,她将这个作家译为斯黛拉·本森。在目前国内唯一一本这位作家的译作《独居》里,她的名字被译作“斯特拉·本森”。这两本书大概是目前中文世界里关于本森仅有的资料。出生于英国的本森不仅在中国少有人知,在英国本土也经历了很长一段时间的沉寂,她出生于1892年,1933年去世,一生出产的近20部作品涵盖了小说、诗歌和游记,直到过世半个世纪后的1980年代,她留下的这份文学遗产才逐渐受到重视。

除了丰厚的创作履历,本森还有着近乎传奇的人生经历,这段经历中的一部分跟中国关联紧密。她曾踏足香港,游历了小半个中国,这也是为什么张爱玲会跟她结缘。1939年至1941年,在香港大学求学期间,张爱玲正是在港大图书馆里与本森的作品相遇,以黄心村的推断,馆藏中至少可以借阅到本森的两部长篇小说和一部游记。

斯特拉·本森

本森生于1892年1月6日,她出身优渥,母亲来自精英阶层,父亲的家族依靠殖民累积了可观的财富。长期以来,与本森的成长相伴的是死亡和疾病,七岁时,比她大两岁的一个姐姐因病去世,她本人也一直遭受呼吸疾病的折磨,为此,家人经常带着她在欧洲各地治病、疗养。1912年,她因为在瑞士做了一系列鼻窦手术,导致一只耳朵永久失聪。与疾病的纠缠让她确立了向死而生的信念,“我坚持忽略病情。既然我无法治愈它,我就不去在意。如果我必须死,我会尽可能先活着”。

1912年,英国伦敦街头的妇女参政论运动。

也正是抱着这样的信念,本森决定离开家庭独立生活。她在回到英国后便不顾母亲反对独自搬去伦敦,她从事各种工作,包括制作并售卖纸袋、教授别人编织篮子。20世纪初,恰逢英国妇女参政运动和一战爆发,从1914年起,本森先后为联合妇女参政主义者和慈善组织协会工作,齐柏林飞艇空袭伦敦时,她还曾参与调查。一段写于1914年的日记可以看到本森对战争的看法,“我心烦意乱,发现自己很容易在自己的圈子里过分关注选举权。我完全不知道发生了什么,却又感觉到某个地方的英雄正在愚昧地死去,如同牲畜一般,这真是太可怕了”。

积极参与社会活动是本森人生早期的重要一环,这段经历成为她早期写作的主题,她1915年出版的第一部小说《我的姿态》讲述了一位园丁和一位妇女参政论者的爱情故事。本森的第二部小说《这就是结局》同样关于妇女参政运动,在小说中,她表达了自己对女性社会地位和这场运动成果的不满。她的第三部小说,也就是目前被国内译介的《独居》以一战为背景,融合包括女巫、魔法在内的奇幻元素,讲述了几名边缘女性的生活遭遇。小说大量借鉴了本森在慈善组织协会的经历,主角萨拉·布朗几乎是本森自身的写照,她同样有听觉缺陷,身体赢弱,渴望着一个能让内心平静的世界。在小说结尾,她来到纽约,“远处纽约的高楼大厦支撑着闪亮的天空,北面和东面是港口和大海,还有许多历经艰险航程后带着欢快的气息归家的船只”。事实上,本森确实在1918年乘船前往纽约。《独居》是她在英国动笔,最后在美国写完的,它在一段旅程当中完成并见证了作家本人新的生活。

1925年7月,本森与伍尔夫在伍尔夫家中。

本森关于“独居”的概念,很容易让人想起英国作家伍尔夫的“一间自己的房间”,它们都是作家在一个对女性并不宽容的时代下,对拥有并创造属于自身世界的声明。此外,两人身上有许多共同点,她们都出生在维多利亚末期,同属精英阶层,都受不同疾病的困扰,在不同程度上投身到女性主义运动。只是伍尔夫的文学成就很早就被认可,以她为核心之一的布卢姆斯伯里集团是当时英国文学的中心,但本森并不在其中。黄心村在《成为张爱玲》里谈到本森时,提到本森与伍尔夫对彼此的看法,伍尔夫欣赏不来本森“中等趣味”的写作,这里的“中等趣味”大概可以理解为面向大众,既不趋向高雅也不过分通俗的文学审美,本森对伍尔夫以及她代表的文学圈层那种高高在上的精英式审美也不感冒,相识的两人始终维系着一种谨慎且脆弱的关系。

对本森来说,她对精英式文学的怀疑与她成年后逃离自身阶层的选择是一以贯之的,这种态度也延伸到她后来的写作和生活。到达纽约后,她开始了一段深入美国大陆的旅行,她从纽约一路穿行到科罗拉多州,因为花光了钱不得不在当地的一个农场打工,最后在1918年底抵达加利福尼亚。在凯鲁亚克写出《在路上》之前,一个来自英国的女性,拖着反复发作的病躯,已经在这片土地上完成了由东向西的穿越。当她落脚加利福尼亚,也早早体验了嬉皮士般的生活,她当过收账员、图书推销员、法语老师,在大学教过写作,给出版社做审读,还发起过一个诗歌俱乐部。

最终促使本森离开美国的是一段失意的恋情,1920年,她途经日本前往香港,在一所男校教了一学期书,随后北上来到北京,在成立初期的协和医院做放射科助理。就是在这里,本森认识了后来的丈夫安德森——他是中国海关的爱尔兰籍雇员,精通汉语。本森离开北京后,顺长江而下,途经四川,最后与安德森在战乱中的重庆街头再次相遇。1921年9月29日,两人在英国结婚,他们的蜜月是驾驶一辆福特游历美国,相比第一次游历美国,本森的心态发生了变化,她在后来的游记中写道,“我结了婚,六个月里无忧无虑,努力享尽了闲暇,重游了我曾经紧张兮兮、数着铜板穿越的美洲大陆”。第二次游历美国的见闻和本森在香港、北京、四川等地的经历被一同写进1925年出版的游记《小世界》里,她与安德森结束美国之旅后,因工作缘由在云南和印度的见闻也收录其中。这次重返美国之旅还促成了本森的第四部小说《穷人》,因为里面一些批评美国文化的片段,本森遭到了她早年在加利福尼亚的朋友们的批评。

曾经遵从自身意志写作和生活的本森,在成为妻子后几乎都顺应丈夫的工作调动四处迁徙,云南和印度之后,他们又去了上海、朝鲜和东北,彼时的中国大地上处处都有外国殖民者的身影,但本森总是跟这些与自己身份相似的群体保持距离,甚至对他们感到鄙夷。正如前面提到的,出身精英阶层的她不愿意融入其中,在中国,她也不愿接受外国殖民者的身份,这份警惕与自省,让她即便在婚姻生活中被迫漂泊,也始终在寻找一处稳固的锚点——那就是写作。在给丈夫的信里,本森曾写下,“我坚持先当一位作家,其次才是妻子。一个男艺术家会坚持的,我同样会坚持”。云南和印度之后的生活经历被本森写进1928年的第二部游记《世界中的世界》。她的第五部小说《再见,陌生人》出版于1926年,主角是来自英国和美国的两名女性,她又一次对美国社会进行了批判。她在1931年出版的第六部小说《移植的托比》融入了她移居东北时的见闻,讲述流亡此地的白俄民族的经历。这三部作品,正是黄心村推断的很可能被张爱玲借阅过的作品。

直到《移植的托比》面世,本森的写作才受到重视。1932年,她凭借这部小说拿到了法国的费米娜文学奖,也终于得到了伍尔夫的认可,在给本森的信里,伍尔夫写道,“你啃掉了柔软的泥巴,露出了骨头。我承认我很羡慕你”。随文学声誉到来的是不断增长的收入,本森用这笔钱在伦敦买了栋房子,她希望在不久后能跟丈夫永久地定居在这里。

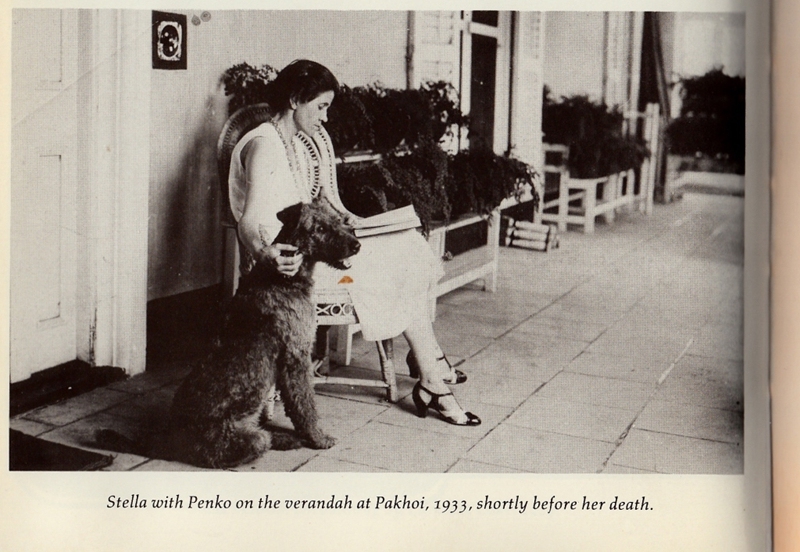

1932年,本森在广西北海的家中。

本森的愿望没有实现。1932年,她从伦敦回到广西北海。1933年12月7日,她因肺炎引起心脏衰竭,在越南下龙市的医院去世,那时她正跟丈夫度假。自童年时代折磨本森的病躯最终带走了她。

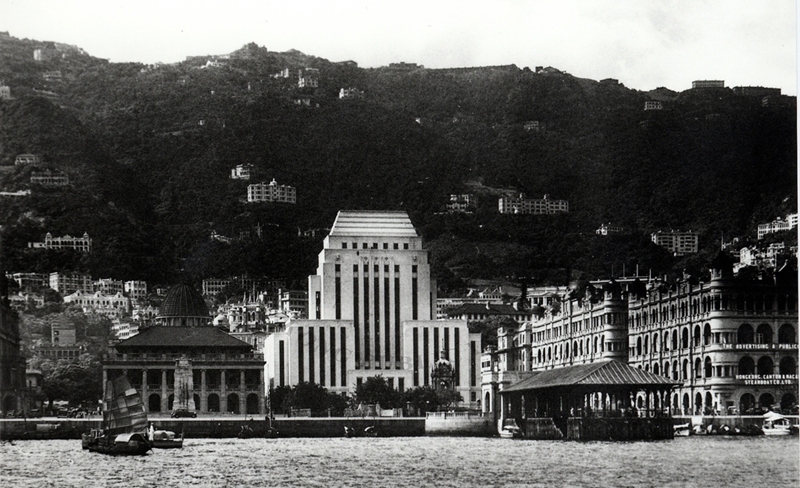

1930年,香港。

本森生命的最后几年还经历过这样一件事。那是1930年5月到1932年1月,本森和丈夫因为先前在广西南宁的家被战火摧毁,暂时住在香港,她与国际联盟合作,加入了调查贩卖妇女的委员会。在当时殖民香港的英国官方不作为的情况下,本森带头呼吁废除香港的娼妓制度,以解救这种制度下被贩卖和剥削的女性。关于当时的状况,她记录在日记里,“政府在确定她们选择过妓女的生活后,给她们发放许可证。一个女孩每挣一美元,就要给妓院女主人50美分,给阿妈(通常是她的鸨母)25美分。想到政府批准这种贩卖,并发放许可证,真是令人毛骨悚然”。本森离开香港的那年,港英当局下令落实禁娼制度,直到1935年6月的最后一天,香港正式全面禁娼,这时本森已经去世一年半。

被遗忘了半个世纪后,本森的作家身份再次被提及。但在写作之前,她最先的追求是保持独立,投身运动为女性争取权益,在人生的最后一段时间她也是这样做的。好在,历史没有埋没本该被记住的人。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《斯特拉·本森:她是张爱玲喜欢的作家》

京ICP备2025104030号-9

京ICP备2025104030号-9

还没有评论,来说两句吧...